系統用蓄電池事業

系統蓄電池とは

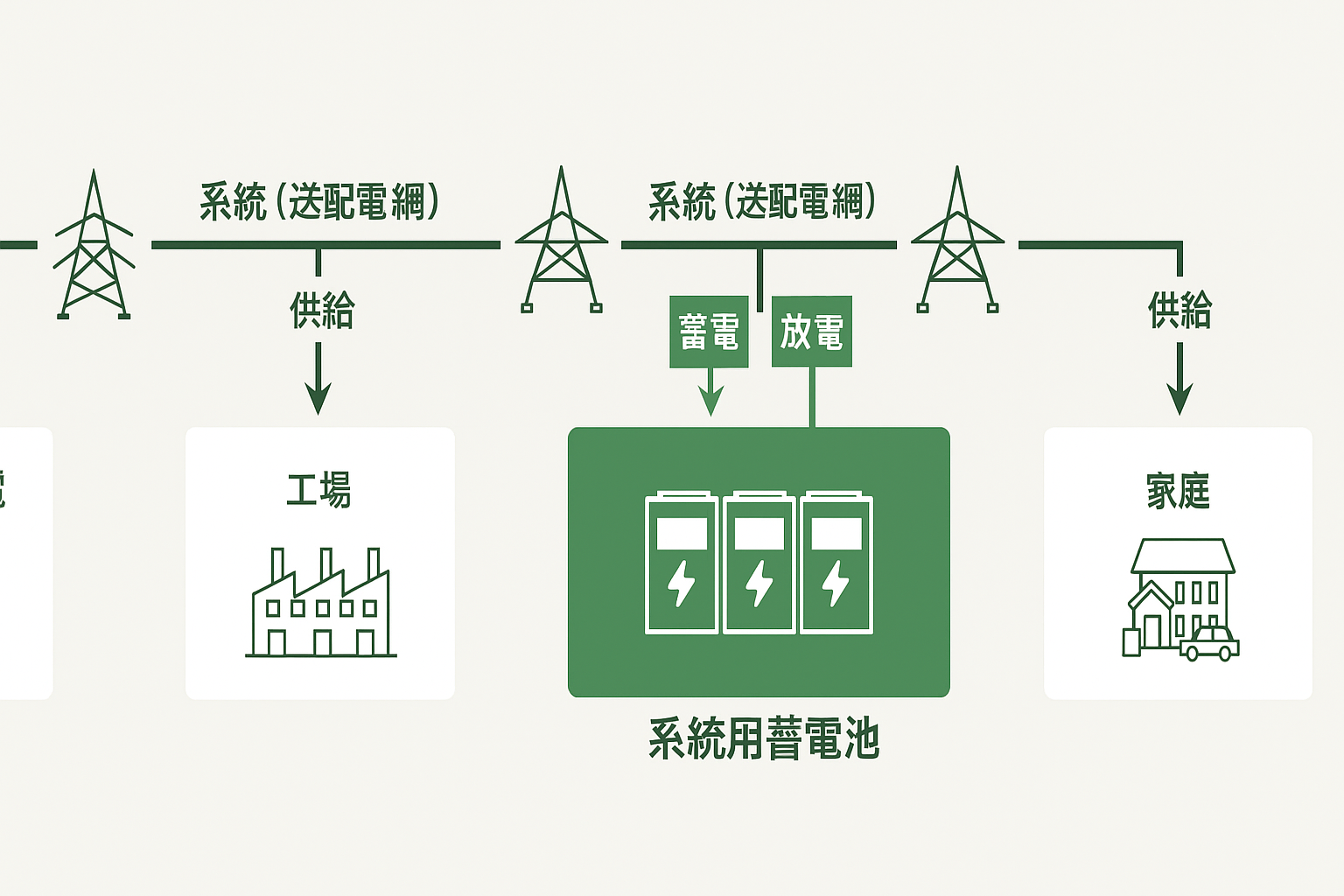

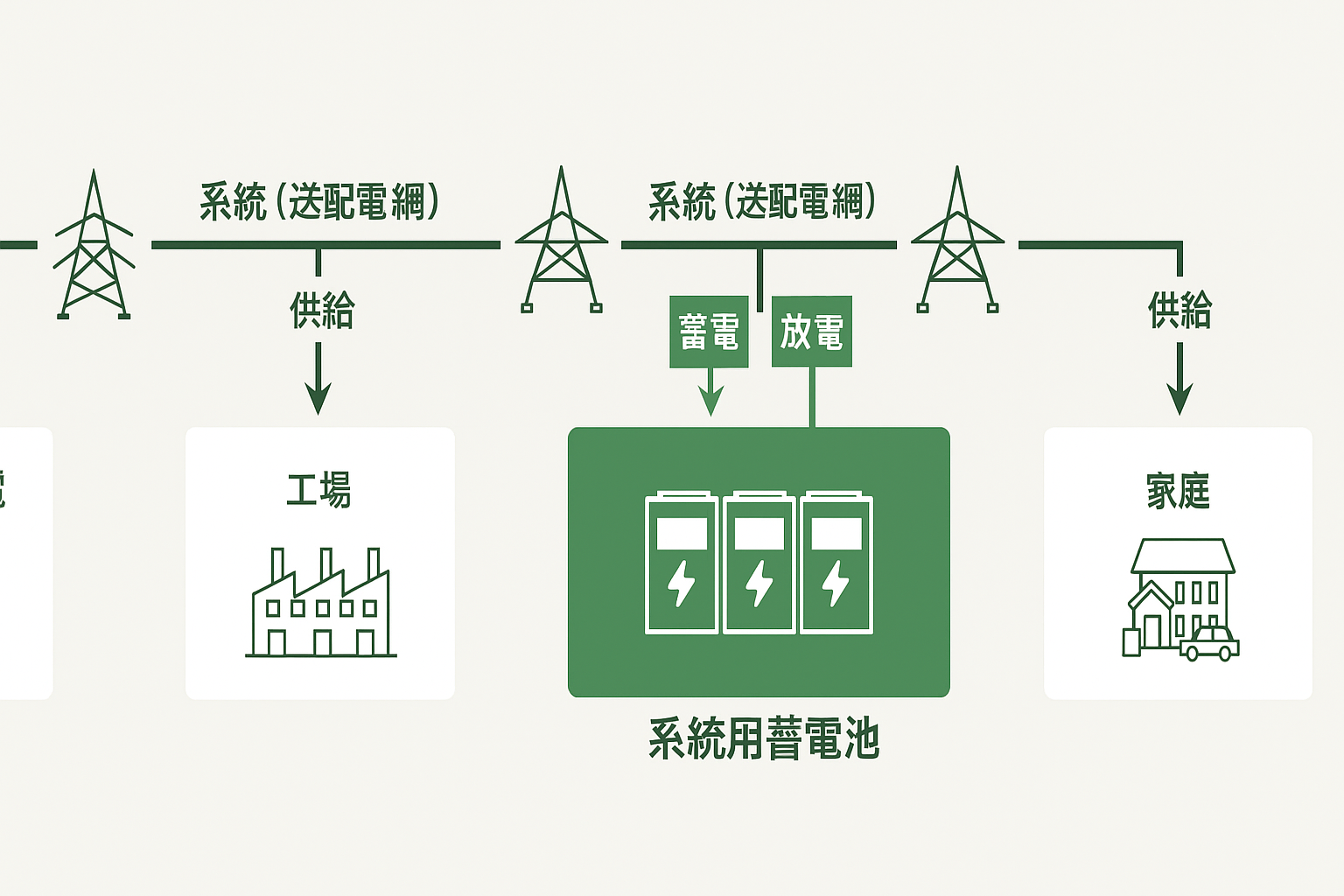

系統用蓄電池とは、電力系統に接続される大型の蓄電設備で、主に再生可能エネルギーの余剰電力を蓄え、必要なタイミングで放電することで、電力の安定供給を支える装置です。 太陽光や風力などの自然変動により発電量が不安定な再エネを補完する役割を持ち、今後のエネルギー政策の中核として注目されています。

電力の需給バランスを調整

系統蓄電池は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーで発電された電力を一時的に蓄え、電力需要が高まる時間帯に放電することで、電力の「供給」と「需要」のバランスをとる役割を果たします。

電力の安定供給に貢献

天候や時間帯によって変動しやすい再エネ発電を補完することで、電力の品質や安定性を確保します。特にピーク時間帯や災害時など、系統側のトラブルに備えるバックアップとしても活用されます。

脱炭素社会の実現を支える

蓄電池の導入によって、再生可能エネルギーを無駄なく活用できるようになり、CO₂排出の少ない持続可能な社会の構築に貢献します。電力の地産地消や、分散型エネルギーシステムの中核としても期待されています。

系統用蓄電池の役割

電力の安定供給を担う役割

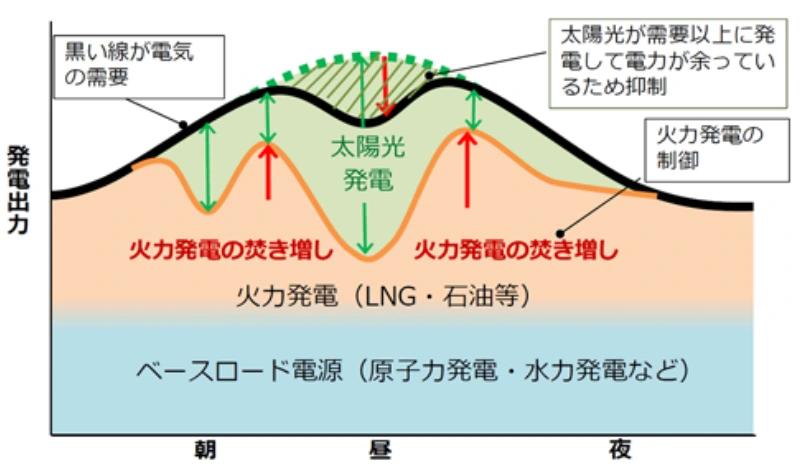

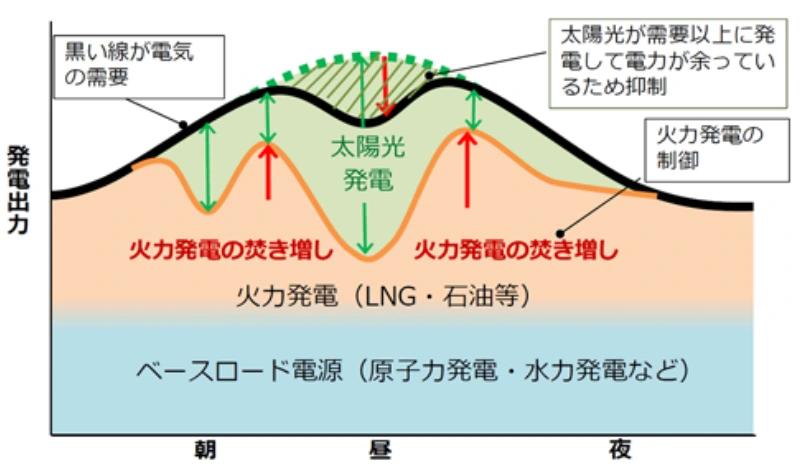

電力系統では、需要(使用量)と供給(発電量)が常に同じになるように調整されており、電力の需要と供給のバランスは常に「同時同量」でなければなりません。

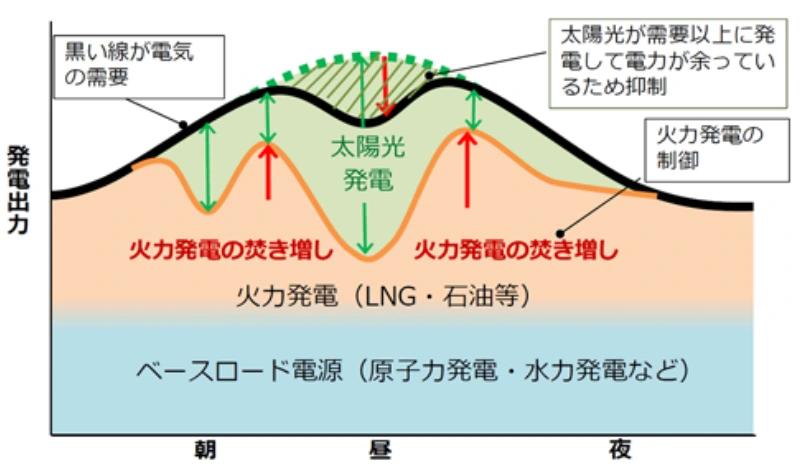

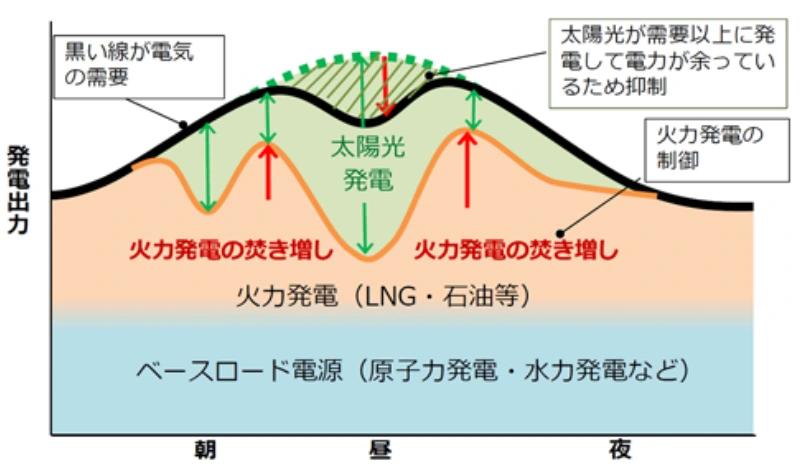

ところが、太陽光発電など再生可能エネルギーの導入拡大とともに、電力の需要と供給が一致しない状態が見られるようになりました。

電気の特性上、需要と供給のバランスが崩れると、電圧や電気の周波数が乱れ、予測不能な大規模停電が発生するリスクがあります。そのようなリスクを回避するため、需給バランス制約による出力制御が行われています。

また、電力系統には電気を送る容量に上限があり、送電容量を超える電気は系統容量制約による出力制御も行われています。このような出力制御の対策として、余剰電力を系統用蓄電池に貯めることで、電力需給の安定化を目的とした系統用蓄電池の活用が期待されています。

収益を生み出す投資的設備としての役割

2022年5月の電気事業法改正により、蓄電池を活用した市場取引が解禁になり、系統用蓄電池は、高利回りで収益性が高い投資としての可能性が期待されるようになりました。

電気は、日本卸電力取引所「JEPX」で取引されており、電気の市場価格は日時によって変動します。

電力需要の低い時間帯に安く電気を購入し「蓄電」しておき、電力取引市場の一番高い時間帯に「放電」して売電することで、その差額で利益を得ることができます。

系統用蓄電池を使って投資を行う場合、売買のタイミングさえ間違えなければ、安定的な利益が見込まれますが、卸電力市場の動向に合わせた電気の売買や先の見通しを立てるなど、運用には専門知識が必要になります。

系統用蓄電池が注目されている背景

蓄電池が注目される理由

再生可能エネルギーの急増やそれに伴う出力制御を受け、電力系統の需給バランス改善に活用する系統用蓄電池の導入が世界各地で加速しています。

また、日本では、2022年5月の電気事業法改正にて10,000kW以上の系統用蓄電池は「発電所」として扱われることが決まり、蓄電池を活用した市場取引が解禁になりました。

系統用蓄電池は、中長期的な投資としても活用できることから新たな再エネビジネスモデルの可能性が期待されていますが、特に近年になって、「長期脱炭素電源オークション」や「容量市場」の開設、「需給調整市場」で全商品の取引開始など、収益性が高い見通しになってきたため、一層の注目を浴びています。

系統用蓄電池が注目されるようになった主な理由は、主に下記の3点です

電気の市場価格が変動しやすく利益幅が大きい

電気の市場価格は、「放電力需給」「放気象条件」「燃料費」といった状況に合わせて、大きく変動します。

価格は30分ごとに変動し、深夜から早朝など電力需要の低い時間帯は安く、日中の電力需要の高い時間帯は、価格も高い傾向にあります。

そのため、夜間など電力需要の低い時間帯に安く電気を購入し系統用蓄電池に充電しておき、電力需要の高い時間帯に充電しておいた電気を売れば、高い収益を期待することが可能です。系統用蓄電池で投資メリットを得るには、この価格差が大きいほど、利益も大きくなります。

近年、国際情勢の不安定化、エネルギー資源価格の高騰、異常気象の影響による「電気料金の値上げ」や太陽光発電の出力制御増加による「電気料金の値下げ」など、電気の市場価格が変動しやすい環境へと変化したことで、卸電力市場の時間帯による価格差が大きくなり、売電収益の向上を図れる環境になったことも、系統用蓄電池が注目を集めている理由のひとつです。

初期費用の負担が軽減されつつある

系統用蓄電池は、大容量かつ高性能なものが必要であり、電導入コストは高額です。

メーカーや種類・蓄電容量・設置場所などによって異なるものの、系統用蓄電池の本体価格に工事費を加えた平均価格は、2022年時点では平均6万円/kWhと言われており、例えば、2MWhの系統用蓄電池を導入する場合には「1億2,000万円」といった目安で考えることができます。

経済産業省では、2030年のエネルギーミックス達成に向け、蓄電池が日本全体へ普及するように推進しています。そのような背景もあって、系統用蓄電池の初期費用は、年々下落傾向で推移しており、導入コストの負担を抑えられる状況に変わりつつあり、費用対効果が高くなったことも、系統用蓄電池が注目されつつある理由のひとつです。

なぜ今蓄電池なのか?

蓄電池市場が急成長中。再エネ普及に伴い需要が加速

政府は2040年を目標に、国内の電源構成における再生可能エネルギーの割合を40〜50%へと高める方針を掲げており、太陽光や風力といった再エネの導入は今後ますます加速していく見通しです。

しかし、再エネは天候や時間帯により発電量が大きく変動するという課題があります。そこで、安定的な電力供給を支える役割として注目されているのが「蓄電池」です。発電した電力を一時的に貯めて、必要なときに供給できる蓄電池は、再エネとの組み合わせでその価値を大きく発揮します。

近年では、国の補助金制度として2024年度に約400億円規模の支援がスタートしたほか、東京都でも2年連続で100億円を超える予算が組まれるなど、公的支援の拡充が進んでいます。企業の新規参入も相次ぎ、蓄電池の接続契約数はわずか1年で約3倍に増加。2030年にはおよそ23.8GWhもの導入が見込まれる、極めて有望な成長市場となっています。

再生エネルギーの安定供給

再生可能エネルギーは、太陽光や風力など自然の力を利用するため環境負荷が少なく持続可能ですが、天候や時間帯によって出力が変動するという課題があります。これを補うために、蓄電池やスマートグリッド、需給予測技術などが重要な役割を果たします。安定供給の実現には、リアルタイムでの需給調整、電力の一時的な蓄積・放出、そして多様なエネルギー源との連携が求められます。これにより再エネの導入拡大と電力の安定性を両立することが可能になります。

カーボンニュートラルの推進

再エネ由来の電力を最大限活用でき、脱炭素社会の実現に大きく貢献します。

非常時の

バックアップ電源

災害や停電時にも蓄電池が電力供給を担い、安心・安全な暮らしを守ります。

ピークシフトによる

電力コスト削減

電力需要の高い時間帯を避けて供給することで、電力料金や負荷を抑制できます。

再エネ変動の

吸収・安定化

太陽光・風力など出力が不安定な電源を補完し、系統電力を安定化させます。

系統インフラの

代替手段

新規送電線の建設に代わり、蓄電池が地域への電力供給を補完します。

電力市場への

参加・収益化

卸電力市場の価格変動を活用し、蓄電池による収益モデルを構築できます。